一日一生。 光明寺門徒 本多修三

私が18歳の時、父(享年56歳)が他界して

それまで、繊維業を営んでおりましたが

その後、母が経営を引き継ぎ

テナント賃貸の不動産業に事業転換いたしました。

私は、兼ねてからの夢で美大に進学をし卒業後、

東京で広告制作のグラフィックデザイナーの道に進みました。

上京してからは、大手広告代理店からの仕事を請け負う会社で

一途に25年広告デザインに没頭し

結婚し子供も2人授かることができました。

思えば、祖父から父へと受け継がれた財産のおかげと

母と叔父(故)のおかげでまた何不自由なく、

夢に向かって邁進できた東京での25年でした。

母も高齢化し後を引き継ぐため 5年前に

久留米に戻り、事業継承しましたが

東京での、ものづくりの情熱が蘇り

久留米の伝統工芸藍胎漆器を訪ね。

その後、別府で人間国宝の竹細工に出会い衝撃を受け

竹編みの室内タイルを発案し建材開発を発案し起業をしました。

ゼロからの起業のため竹の協力会社を求め

初めは手探りで人の伝手もなく飛び込み営業など

思いつくことはなんでもやってみましたが

そう甘いものではなく、暗中模索の日々が続きました。

その後、あきらめることなく協力者をもとめて

東京・栃木・大分・福岡・福間・八女・大川と訪ね回りました 。

そうしているうちに、一つまた一つと

不思議なご縁の糸がつながりはじめ

丁度、その頃にご住職からお誘いいただき先祖への感謝をこめて

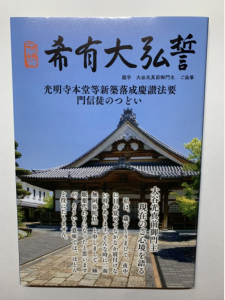

月一のお経を唱えに光明寺さんへお参りに行くようになりました。

ご住職の説法を伺ってとても感銘を受けたお言葉で

一日一生。

「一日を一生のように生きよ、明日はまた新しい人生」

「あせらず、あわてず、あきらめず、無理をしない」

というお言葉が不思議と自分の心のなかで腑に落ち、

そのおかげで当時悶々としていた気持ちの視界がひらけ

一日一日を悔いのない生き方を実践していると

不思議な竹のご縁のつながりが生まれ

竹の事業も少しずつ前進させることができ

その言葉が心の支えとして

今の私の勇気の源になっています。

本多家のルーツは、雲仙市愛野で

向かえには諫早湾 後は雲仙・普賢岳が見える

風光明媚な場所に曽祖父のお墓があります。

不思議とその土地に立つと本多のご先祖様のいぶきと

安心感が湧き立ってきます。

私も気がつけば

今年で54歳、父の他界した年齢に近づき

祖父も49歳で亡くなっているため

この年になり 自分とはなんぞやと自問自答の毎日ですが

阿弥陀さまにおまかせし、先祖に感謝し

挑戦する勇気をいただきながら

一日一日を大切に過ごしています。

(合掌)